(两会声音)传统产业如何“老树发新芽”?代表建言出“新”招

|

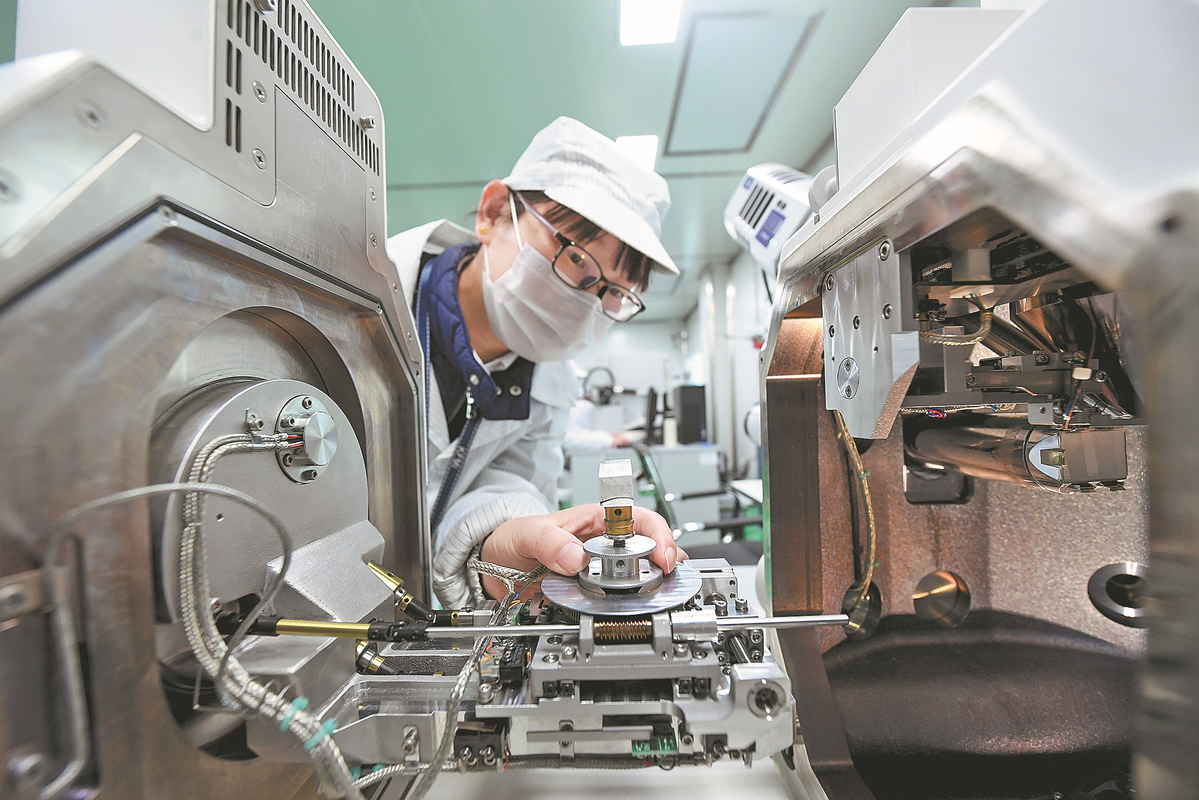

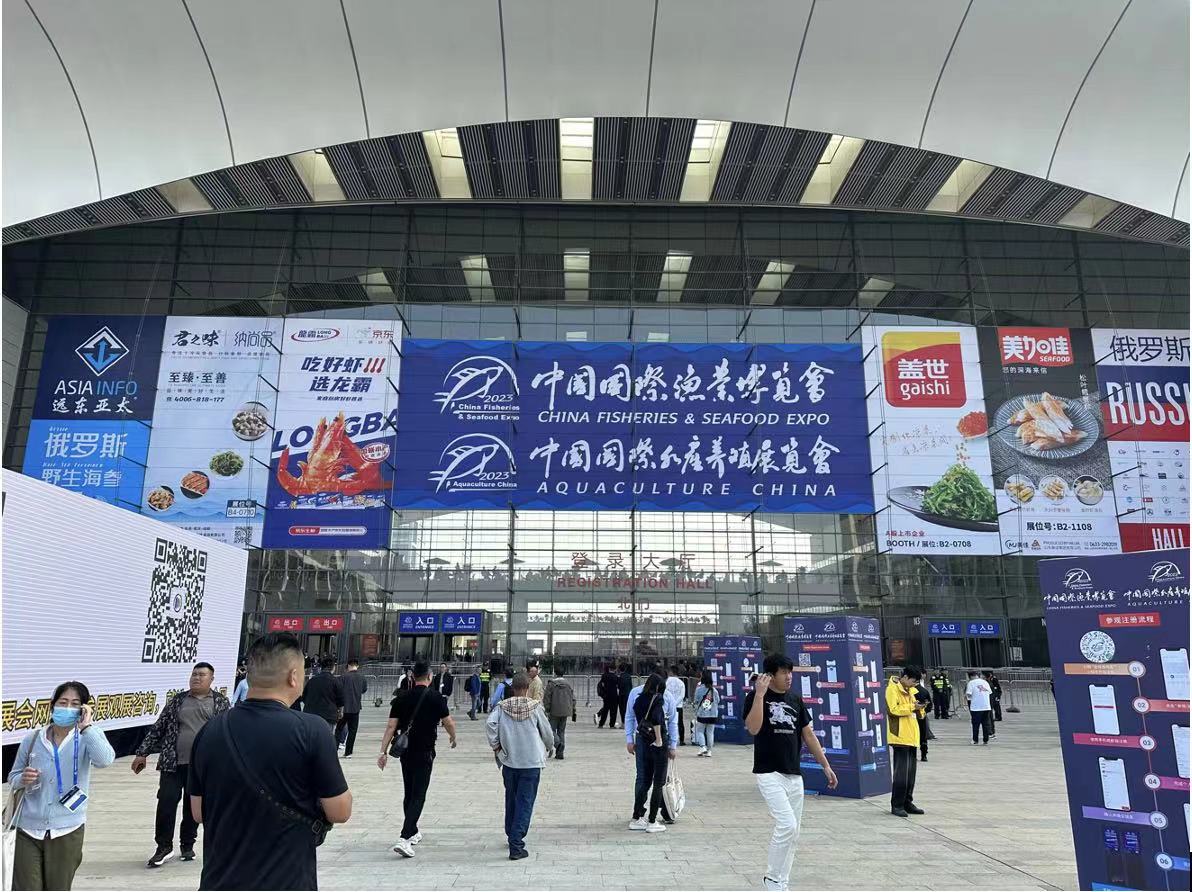

中新网北京3月9日电(记者 赵晔娇)发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业。然而,传统产业种类多、体量大、劳动力密集,作为现代化产业体系建设的“基本盘”,仍面临着高端化、智能化的转型挑战。 面对新质生产力发展的滚滚浪潮,传统产业如何“老树发新芽”?2024年全国两会期间,多名全国人大代表出“新”招,建言以新技术改造提升传统产业。 以传统制造业为例,纵观全国,新技术如人工智能、云计算等已成为推动传统制造业升级的驱动力。全国人大代表、德力西集团董事局主席胡成中关注到,“随着劳动力资源的减少,国际竞争加剧,国内制造业企业面临较大的转型升级挑战,特别是中小企业规模小、利润薄、研发能力弱等问题较多。” 作为在制造业深耕30多年的企业家,胡成中认为,创新是推动中国制造业转型升级的核心,建议制造业企业充分利用好大专院校、科研院所的资源,加大产、学、研的融合力度,鼓励高校相关专业与企业“结对”,加快科研成果的技术转化。 创新,不只是制造业的必由之路,也是历史经典产业传承发展的“长生不老药”。作为传统产业的重要一翼,历史经典产业如丝绸、茶叶、中药、黄酒、文房四宝等,是中华优秀传统文化的具象标识。 眼下,如何借力人工智能等新技术,让历史经典产业向“新”而行? 近日,位于浙江绍兴的古越龙山黄酒产业园已启动试运行,一期可年产黄酒10万吨,是中国最大黄酒智能化生产基地。该基地颠覆以往传统手工酿酒的模式,复杂的工艺流程和庞大的生产设备依靠横纵交织的管道串联,中控室里的技术人员只需动动手指,就能突破季节的约束,随时开启酿酒。 3月初,在黄酒产业园,机器人辅助制作酿酒所需的麦曲。项菁 摄 作为该基地的技术指导,全国人大代表、浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司质量技术部副部长李智慧受访时表示,黄酒尽管有深厚的历史文化底蕴,但其所占的消费比率不高、规模不大、竞争力不强,“经过前端工艺流程的智能化改造,黄酒将迎来新旧产能梯度转移,产业实现技术新突破”。 从江南大学硕士毕业后,李智慧便一直从事黄酒产业科研工作,他表示,中国20多个省区市都有黄酒产业,建议政府有关部门在加快黄酒生产效能提升上予以政策扶持,重点围绕质量安全控制技术标准化、生产过程控制数智化,以及产品设计改进、设备工艺改革、物料循环再利用等方面,打造更加智能高效的制造体系。 3月初,两名技术人员依托“黄酒大脑”调节酿酒数值。项菁 摄 转型升级大势中,传统产业借力各类“大脑”迎来了前所未有的新机遇。全国人大代表、中国科学院宁波材料所副所长王立平同时提到,在加快发展新质生产力的大背景下,首先需要厘清、平衡好新质生产力与传统生产力的关系,要在传统产业升级与发展新兴产业有机统一上下功夫。 “例如传统产业升级要通过技术创新、管理创新、模式创新等方式,提高传统产业的技术含量和附加值。”王立平还表示,加快新一代信息技术、新材料、新能源等战略性新兴产业的发展,也是实现经济结构转型和升级的关键,同时要力促科技、产业、市场、资源全要素的有机统一,人才、教育、科技一体化协同发展的有机统一,共同提升全产业链竞争力。(完) 责任编辑:董勇_GD002 |

头条阅读

最热资讯

精彩推荐

海报分享

海报分享