“大虹桥”建设三周年 引“流量”为“留量”

|

中新网上海3月1日电 (浦帆)2021年2月,《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》印发,擘画了一幅“大虹桥”“一核两带”共7000平方公里的宏伟蓝图。 3月1日,高水平建设虹桥国际开放枢纽2024年工作现场会在国家会展中心(上海)召开。 三年来,虹桥国际开放枢纽(下简称:虹桥枢纽)全域生产总值从2.3万亿元增长至2.8万亿元,每平方公里经济密度达4亿元,是长三角地区平均水平的4.7倍。

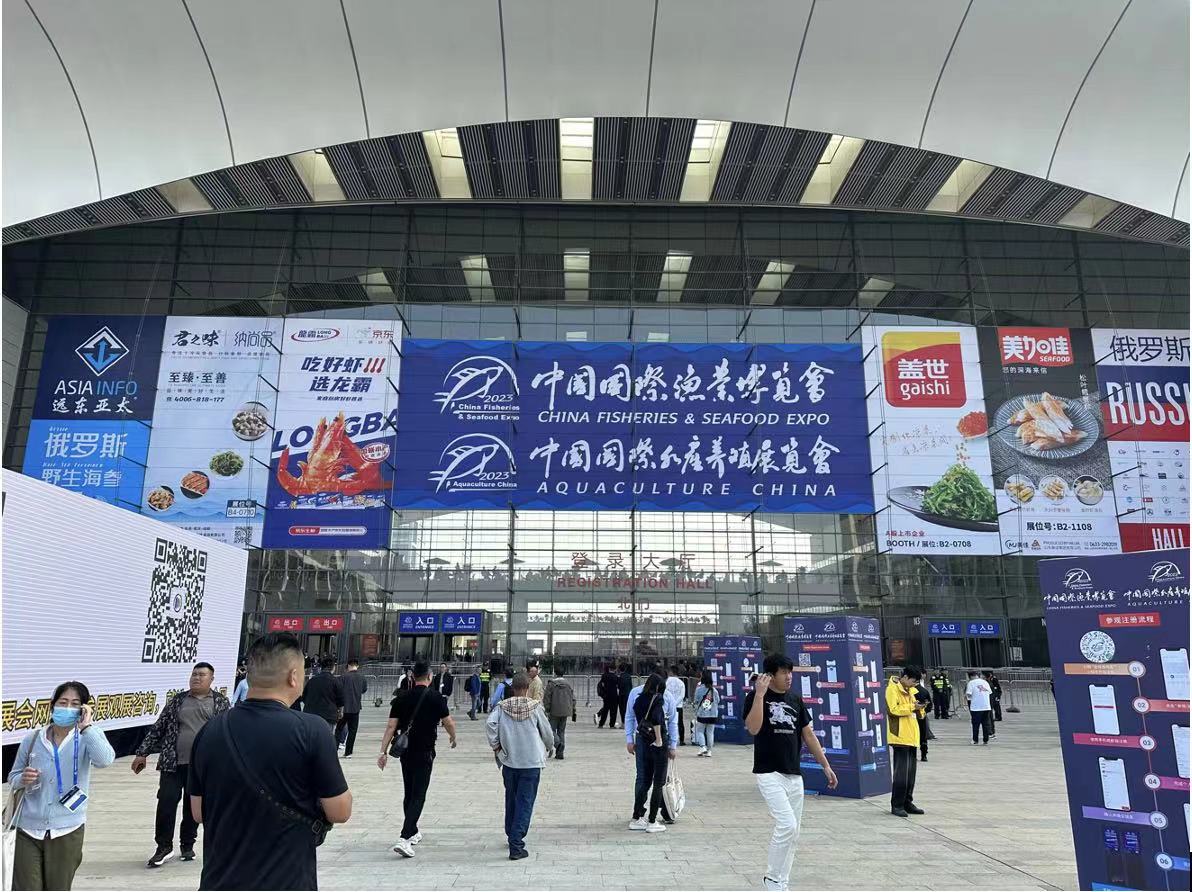

3月1日,高水平建设虹桥国际开放枢纽2024年工作现场会在国家会展中心(上海)召开。 中新网记者 浦帆 摄 “虹桥全球首创机场与高铁站毗邻布局的模式,从最早的交通枢纽,逐步跃升为国际开放枢纽。”华略智库长三角研究院院长夏骥告诉中新网记者,交通枢纽建设带来了“流量”,而“流量”也成了“大虹桥”发展的基础支撑。 虹桥枢纽建设三年以来,总客流量累计近9亿人次,其中2023年客流规模大幅上升,为4.07亿人次,同比增长1.6倍。如此体量的“流量”得益于交通枢纽建设多年来行稳致远,国际航空运输服务效能有效提升、跨区域轨道交通网络不断通畅、港口集疏运体系建设持续推进…… 在夏骥看来,既然有了“流量”,那就需要将其转化为“留量”,虹桥国际中央商务区(下简称:虹桥商务区)这“一核”就承担了这项功能。 三年来,虹桥商务区实施总部“虹聚”计划,通过产业链、人才链、服务链构建功能性生态圈,推动总部经济高质量发展。目前,虹桥商务区所在范围内,经上海市认定的跨国公司地区总部、外资研发中心、贸易型总部、民营企业总部共127家,累计吸引总部类企业500多家。 “流量”是如何转化成“留量”的?夏骥认为,虹桥枢纽能让企业链接国际国内两个市场两种资源,交通便捷、人才集聚、一流营商环境也使得企业的经营成本、信息获取成本、制度性交易成本明显降低。 光束汽车上海分公司成立于2020年5月,坐落于虹桥商务区内,主要为研发中心和职能部门。“开车出门左转一公里就上快速路,一个半小时就能抵达位于张家港经济开发区的总部和整车生产基地,这样的地理位置有助于更好地协调和整合企业的生产和研发资源。”光束汽车CEO李书利说。 而“留量”往往也能产生“叠加效应”。光束汽车主要从事纯电动乘用车的研发和制造,在李书利看来,虹桥及长三角地区在汽车研发领域的产业链和供应链非常强大。“就拿我们所在的上海虹桥临空经济园区举例,这里世界500强和国内外知名企业总部集聚,有些重要合作伙伴只有一条街的距离,让我们上下游产业的关系更加紧密。” 禾赛科技战略发展副总裁乐晓磊也有同样的感受。作为一家激光雷达研发与制造企业,该企业的产品广泛应用于支持高级辅助驾驶系统的汽车。“禾赛选择到虹桥及长三角创业,首先是因为虹桥及长三角产业集群具有全球竞争力和影响力,区位优势明显。”乐晓磊说。 此外,人才高度集聚也是“大虹桥”的一大吸引力。上海市宏观经济学会会长王思政告诉中新网记者,“大虹桥”已形成“同城效应”,而且对于人才的包容度是很高的。 2020年10月,上海市公安局与虹桥商务区管委会等六部门签署了《关于共建“移民政策实践基地”战略合作协议》,共同推动外国人工作、居留“单一窗口”等一批政策措施先行先试。目前已先后为90余名外籍人才及家属办理永久居留证,为130余名外籍人才及家属办理长期居留证。 夏骥认为,现在的“大虹桥”早已不只是交通枢纽,随着科技创新引领作用日益增强,数字贸易产业加快集聚,“大虹桥”也同样成为创新枢纽和信息枢纽。(完) 责任编辑:董勇_GD002 |

头条阅读

最热资讯

精彩推荐

海报分享

海报分享