中国科学家领衔 率先实现“三维透射电镜技术”成熟应用

|

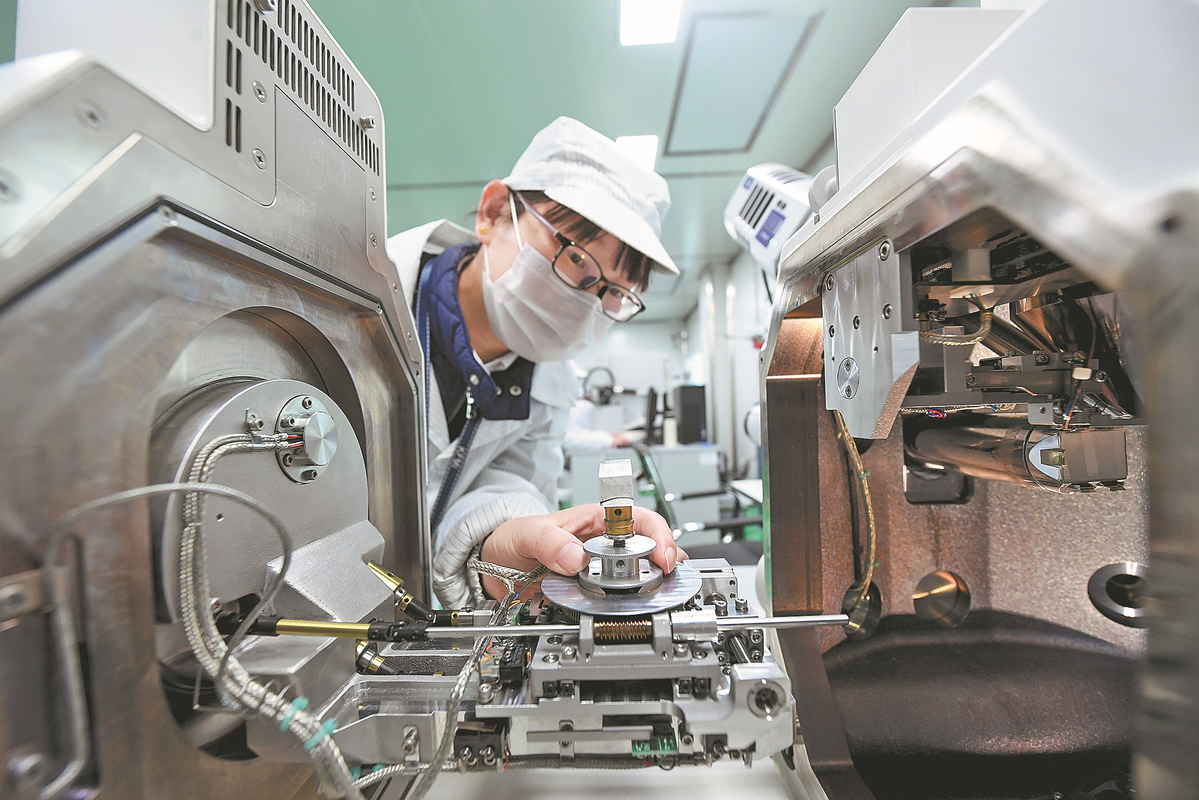

中新社重庆12月1日电 (记者 钟旖)12月1日,重庆大学材料科学与工程学院黄晓旭教授团队在国际期刊《科学》(Science)发表最新研究成果,展示三维透射电镜技术在纳米金属研究领域取得的新突破。这也标志着该团队自主研发的“三维透射电镜技术”经过10多年发展,正式从技术原理步入成熟应用阶段。 此次发表的论文题目为《3D microscopy at the nanoscale reveals unexpected lattice rotations in deformed nickel》(纳米分辨三维电镜揭示变形镍的异常晶格转动),由中外科学家合作完成。该研究利用三维取向成像技术,以“镍”为样本,首次实现了纳米金属塑性变形的三维研究,发现了纳米金属塑性应变可恢复的反常现象,并揭示了这一现象的物理本质,将为先进纳米结构材料研发、微纳器件功能优化等提供理论指导。 “三维透射电镜技术”的应用是开展上述研究的关键。 “传统的电子显微镜技术,只能观察样品的表层,或者观察材料内部三维结构的二维投影,这大大限制了人们对材料微观组织的认识。”黄晓旭表示,过去20多年,全球范围内的广大科学家致力于开发三维表征技术,空间分辨率在微米尺度的三维表征技术研发已取得重要进展,其应用促进了材料科学领域的重要科学发现。但是,更多更深层次的材料科学问题需要纳米级甚至原子级的三维表征技术,将空间分辨率从微米级提高到纳米级,需要提高三个数量级,这是一个巨大的挑战。 12月1日,重庆大学材料科学与工程学院黄晓旭团队成员展开技术操作。中新社记者 周毅 摄 经过10余年不懈努力,在中国国家重点研发计划等项目的支持下,黄晓旭团队已成功开发一系列基于电子衍射的三维透射电镜技术,空间分辨率为1nm(纳米)。这些技术的研发填补了纳米级三维电镜表征技术的空白,将大大促进三维材料科学的发展。(完) 责任编辑:共工社 |

头条阅读

最热资讯

精彩推荐

海报分享

海报分享