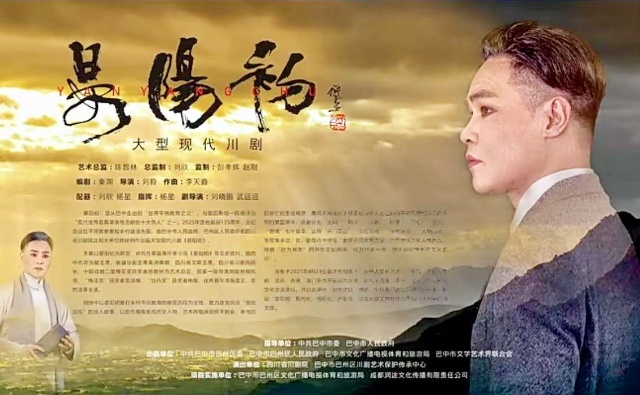

平民教育的艺术礼赞与家国情怀的深情演绎

——评川剧《晏阳初》

苗 勇

作为长篇传记文学《晏阳初》作者,当看到改编作品川剧《晏阳初》跃然舞台时,心中满是激动。晏阳初一生致力于“除文盲,做新民”伟大事业,被称为世界平民教育之父和乡村建设家。他所从事的事业具有长久的生命力,其平民教育思想与当今教育改革高度契合、乡村建设理念与当前正在实施的乡村振兴战略高度契合,践行让人类共同富裕行为与构建人类命运共同体高度契合,是近代少有的中国认可、欧美认可、第三世界认可的世界伟人,很有意思很有味道。川剧《晏阳初》用戏曲艺术的独特魅力,将这位“东方圣哲”的教育理想与家国情怀展现得淋漓尽致,为观众呈现了一场兼具思想性与艺术性的文化视听盛宴,不仅是对晏阳初精神的创新传承,更是对家国情怀、人类大同理想的艺术礼赞。作为原著作者,内心深受触动,让我再次有了写作的冲动。

一、主题宏大高远:民族振兴与人类大同的深情礼赞

“开脑矿”是晏阳初一生的理想和事业。在他眼里,中国之所以贫穷落后,是民众“脑矿”未开,认为教育可强民、民强则国盛,从而矢志“不做官,不发财,终身献给劳苦大众”,努力寻找一条不流血的强民救国之路。川剧《晏阳初》序幕就惊世骇俗提出要在“背二哥”中“开脑矿”,在“背二哥”的不理解中,喊出济世新歌,“哪怕飞蛾扑火”,使晏阳初的伟大和悲壮跃然而出。

“平等”是晏阳初教育理念的精髓,也是他毕生的理想追求。他说“平民教育的‘平’字,是‘平等’意思;‘道德人格平等’‘受教育社会机会平等’”,进而治国平天下。他努力以平民教育为手段,培养民族新生命,塑造民族新人格,促进民族新发展。全剧将晏阳初“平等意识”贯穿始终,用唱词来表达人物思想。万般皆下品,唯有读书高,自古以为读书人就认为要高人一等。第一场戏《劝学》中,当王公逊欺负周长河不识字将稻谷借条的“二石”改为“二十石”还公然说人分三六九等时,喝“洋墨水”、学富五车的“晏阳初”却坚决反对:“说什么天定把人分文野,说什么下等平民识字不可得;这都是骗人的把戏胡乱扯,全都是欺压百姓的愚民策。晏阳初愿作平民教育苦行者,开民智唤醒雄狮东方白!”将晏阳初的平等理念展现得淋漓尽致。

故事是推动情节发展最好的催化剂。作品用周长河借粮、抗日等故事来直观展示教育对日常生活,促进个体命运、民族命运、推动社会进步的重要作用。

晏阳初一生尊崇“民为邦本,本固邦宁”的儒家思想,追求天下大同。他不分人种、不分民族、不分地域和国家开展平民教育和乡村建设,足迹遍布世界,用思想和行动改变了数亿贫苦民众的命运,可以说是践行习近平总书记提出的“人类命运共同体伟大的构想”早期探索和生动实践。在接受美国诺贝尔文学奖获得者赛珍珠采访时说到,“我要向全世界提出这一个问题,请求解答。为什么不能团结所有国家、所有地区的人民以共同打击我们的敌人——愚昧、贫困、疾病和腐败政府呢?”尾声中,晏阳初的理念得到国际推广,他与孔子的对话表达了对人类共命运与天下大同的理想追求,将全剧主题升华至哲学高度。在世界格局深刻变革、全球化飞速发展的今天,如何超越国界、民族和种族的界限,实现人类的共同进步与和谐共处,是我们不得不思考和面对的问题。正如新华社撰文评论《晏阳初》一书所说:《有意味的《晏阳初》,讲好了属于民族、人类、未来的中国故事》。

二、架构匠心独具:线形叙事与精神意象的科学重构

川剧《晏阳初》以“天问”为始、“定魂”为终,中间六场戏分别聚焦晏阳初的开展识字教育、生计教育、卫生教育、归乡看母、守志、抗战等核心事件,层层递进,构成“劝学—种子—迎新—回家—守心—哭瓷”的意象链,清晰展现了晏阳初从开展平民教育到晚年坚守的人生轨迹。叙事结构精妙,既遵循传统戏曲的线性逻辑,又通过象征符号反复强化主题,赋予全剧浓厚的象征意蕴。

全剧采用传统戏曲的线性叙事,层次丰富、脉络清晰、逻辑严密。例如第一场“劝学”中,乡绅王公逊伪造借据剥削文盲农民周长河,直接指向“愚”与“私”的社会症结,不仅展现了当时社会底层人民因无知而遭受的苦难,也直接揭示了晏阳初开展平民教育的紧迫性。第三场“迎新”通过救援难产妇女的生死危机,展现卫生教育推广时面临的困难以及救死扶伤的重大作用。第六场“哭瓷”借抗战背景下定县沦陷的悲剧,将个人理想升华为民族精神的呐喊。这些冲突不仅是情节推进的引擎,更是晏阳初教育理念的实践注脚。

戏剧进行了大量的精神意象重构,较好展现了人物思想,升华了主题。首先,将“瓷器”作为核心意象贯穿全剧。瓷器和中国的英文单词都是china,戏曲巧妙的运用了这一意象。定瓷创烧于隋,发展于唐,兴盛于宋,是中国五大名窖之一,在中外陶瓷史上占有特殊位置,可以说是定县的代名词。定县实验中,定瓷是平民智慧的结晶;抗战牺牲时,它是民族精神的化身;尾声中,它又升华为人类大同的象征。这一意象的层层递进,将个人叙事升华为民族精神。其次,大量运用对比联想。比如,序幕中巴山背二哥的号子与晏阳初的独白形成时空对话,寓意着平民教育“开脑矿”与传统劳作“开金矿”“开银矿”的精神碰撞;“路不平”这一农民角色虽然在实际中并不存在,但他代表的却是千百万被“开脑矿”后底层民众,具有深远的象征意义。再次,通过象征符号的反复强化主题。比如,舞台布景中,如大巴山的悬崖峭壁、定州开元寺塔的布景,既营造了场景氛围,又暗喻教育理念的传播与扎根。“守心”一场中运用意识流手法呈现农民识字、棉花丰收的幻境,突破了传统戏曲写实的框架,为观众带来全新的审美体验。

三、人物形象丰满:理想主义与时代洪流的深刻塑造

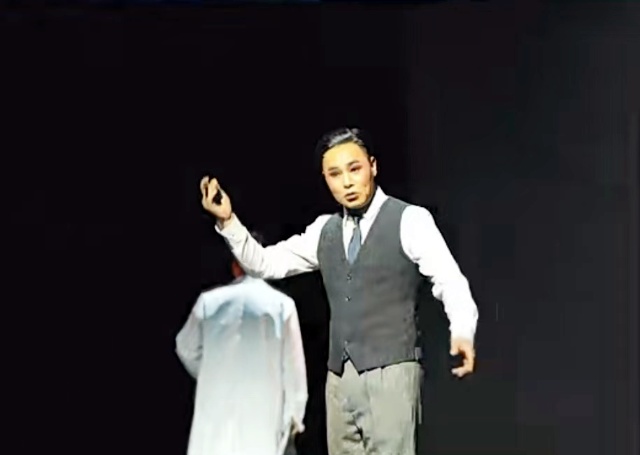

川剧《晏阳初》充分运用帮腔、韵白、唱词等形式,塑造了形象鲜明、立体的人物形象,每一个角色都被赋予了独特的性格和丰富的情感,共同构成了一个生动的时代群像。

晏阳初的形象塑造无疑是核心。川剧通过“教育家”“丈夫”“游子”“战士”等多重身份的刻画,呈现了一个知行合一、立体而真实的平民教育家,展现出他丰富的内心世界和伟大的人格魅力。他的唱词充满理想主义色彩,“我要用平民教育去沉疴,我要让仁爱展长河”,彰显了他以教育济世的崇高情怀。在面对经费短缺、手术风险等现实困境时,他的抉择展现出务实精神,如在“迎新”中为产妇签字进行剖腹手术,承担巨大风险却毫不退缩。在“哭瓷”一场,他将张瓷娃牺牲前送的瓷杯与“china(中华)”联系起来,把个人命运与国家命运紧密相连,完成了从教育家到民族精神象征的升华。

配角也栩栩如生、各具特色。傅葆琛、冯锐、陈志潜等平教会同仁,他们各自代表着无数平民教育运动的参与者和奉献者。傅葆琛的沉稳、冯锐的执着、陈志潜的医者仁心,相互映衬,展现出知识分子为平民教育事业共同奋斗的精神风貌,共同构成知识分子的精神图谱。许雅丽作为晏阳初的妻子,她温柔坚韧,不仅在生活上给予晏阳初支持,更在理想上与他志同道合,她的唱段“同理想同抱负生死相依,一条路一颗心双飞蝴蝶”,既是爱情宣言,也是志业共鸣,展现了夫妻间深厚的感情和对平民教育事业的共同追求。王公逊与周长河则形成鲜明对比,王公逊从自私自利的剥削乡绅转变为抗日烈士,周长河从文盲农民成长为识字新民,他们的转变过程生动地体现了晏阳初“除文盲,做新民”教育理念的实践成果。

四、艺术独具特色:川剧韵味与现代审美的完美融合

川剧作为一种传统艺术形式,能够与现代题材相结合,本来就是一种创新。同时,剧中的对话、唱段、舞台设计等都充满了创新元素,既保留了川剧的独有韵味,又融入了现代审美元素,赋予了作品新的生命力,整台剧既具有历史厚重感,又充满时代气息。这种艺术形式的创新表达,为传统文化的传承与发展提供了有益的借鉴,也让我看到了传统艺术在新时代的无限可能。

文学性与地域特色兼具的唱词与韵白是该剧的一大亮点。唱词中既有“宁为瓷器不为瓦,生生死死也英雄”这样富有诗意且气势磅礴的“飞句”;又有王公逊的市井俚语“格老子”“装蟒吃象”,以及晏母的巴中方言,生动地展现了人物性格,强化了地域文化特色。这些唱词和韵白在推动剧情发展的同时,也让观众感受到川剧独特的语言魅力。

演员们的表演生动传神,将角色内心的情感通过精湛的技艺展现得淋漓尽致。他们的一招一式、一颦一笑都经过精心设计,动作与情感紧密结合。晏阳初在“守心”中鼓励团队时,坚定的眼神、激昂的言辞以及有力的手势,充分展现出他的领袖风范和坚定信念;在“哭瓷”中,晏阳初得知定县沦陷、平教会成员牺牲时的悲痛欲绝,通过面部表情和肢体动作的细腻演绎,让观众感同身受。

音乐与舞蹈在剧中也发挥了重要的叙事功能。大巴山背二哥的号子、定县田野的劳作歌舞、抗战场景的枪炮音效等,共同构建了立体多层次的声音景观。“背二歌”与“平民千字课”朗诵的并置,象征着传统农耕文明与现代教育理念的冲突与融合。音乐的节奏和旋律随着剧情的发展而变化,时而激昂振奋,如晏阳初演讲时的音乐,展现他的壮志豪情;时而舒缓温情,如晏阳初与家人团聚时的音乐,烘托出亲情的温暖,增强了剧情的感染力。

总之,川剧《晏阳初》用川剧的独特的艺术形式,塑造了晏阳初的平民教育的伟大实践和浓厚的家国情怀,与原著的思想高度契合,展现一个可信、可敬、可爱的中国形象,是一部成功的艺术作品,是对先生精神的创新表达和时代诠释,是向世界递上的中国名片。

川剧又称川戏,晏阳初是川人,川剧是曾是他的最爱,小时候时常流连在巴城龙母宫看川剧,在他《九十自述》中就有提及,只是没想到一百多年后他自己竟然也成为川剧的主人公。我想,先生若是泉下有知,也定会欣喜万分。谢谢川剧《晏阳初》的时代创新表达和舞台演绎,让我们再次看到了先生的荣光与伟岸。(作者,苗勇,系知名作家、四川省总工会副主席)

海报分享

海报分享