砚台是伴随着中华文明的诞生而诞生,伴随着中华文明的发展而发展。砚台是综合艺术体,它集诗、书、画、金石篆刻于一体,浓缩蕴含了哲学思想、人文精神及价值理念,是中华文明的重要构成部分,是弘扬传承中华传统文化,教育世人正确树立世界观、人生观、价值观的极好教材,所以,重视和研究砚台的古往今来和它所承载的丰厚的历史文化信息是当前塑形铸魂的重要课题。

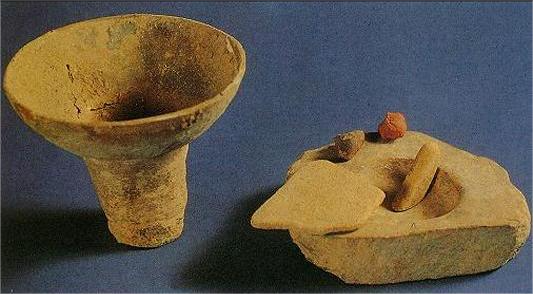

据姜寨遗址发现出土的(现展陈于陕西历史博物馆第一展厅,是迄今为止发现最早的一套完整的绘画用具,由石砚、研磨棒、颜料、石盖及陶水杯组成)研磨器推算,

西安博物馆展姜寨出土的新石器时期的研磨器

砚台有五六千年的历史,有两千年的辉煌,期间,它伴随着中华民族的发展而发展,受到了上至皇亲国戚、王侯将相,下至医农工商、名伶艺伎的喜爱。就器物而言,历史上能得到帝王将相、达官显宦、文人学者、才子佳人以至普通大众广泛而深度参与的的器物,砚台应居首位。砚台为什么这么受追捧,主要原因是它通体散发着生活、民俗、文化艺术与家国的信息,是众多古玩中传统文化含量和家国信息最丰厚的载体。

一、砚台来源于生活,并高于生活

毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话中指出:文艺创作来源于生活。并强调,生活是一切文学艺术取之不尽,用之不竭的唯一源泉。砚台这种使用品兼艺术品的文房用具,同样也来源于生活,并在发展过程中逐渐高于生活。据考证:砚台起源于5000多年前的新石器时期,起初,他与生产生活中研磨谷物的研磨器没有什么区别,人们为了生活的需要,要碾压谷物,劳动人民在生活中逐渐创制了谷物研磨器,当人们解除了温饱问题以后,便有了对美的追求,对精神的追求,对难以抗拒的自然灾害希望上天保佑的祈求。再后来,随着中华文明的发展,人们开始画岩画,绘制彩陶,为了祈求上天保佑开始有了巫术,这些活动都需要研磨颜料的研磨器,人们便从碾压谷物的研磨器中受到启发创制了研磨矿物和植物颜料的研磨器,当研磨谷物的研磨器与研磨矿物和植物颜料的研磨器分开使用时,砚台的雏形初步形成,这就是砚台的前身。

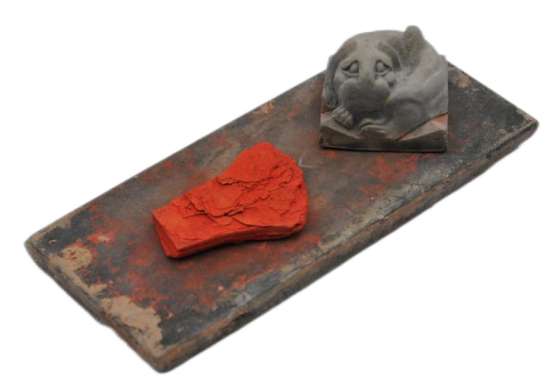

春秋战国时期的研磨器

这个发展过程大约持续发展了二、三千年的时间,为什么这种进化发展的过程这么缓慢?因为这一时期墨一直没有诞生,春秋战国前的两三千年中,画岩画,绘制彩陶,巫术化妆以及在兽骨上写字一直用的是矿物和植物颜料,直到春秋战国时期,松软的墨糊、墨膏、颗粒墨才出现,到这时期,才有了专用的研磨器,比如经过加工的长方形板样砚和圆形圆饼砚,比如刻有龙凤虎熊纹饰的三足带盖石砚等。

秦汉时期带熊纽的长方研磨器(燕山草堂供图)

秦汉时期带圆纽的圆形研磨器

汉代三足龙盖圆石砚(李刚供图)

到了西汉时期,墨有了进一步发展,生产了可供研磨的骡子墨,墨成了硬块状,至此,砚台的形制纹饰才有了一些大的改变,去掉了砚纽。后来人们从生活中的器物和动植物中得到灵感又陆续创制了龟形砚、箕形砚、十二峰砚,比如箕形砚得益于农民生活中使用的簸箕,龟形砚是从灵龟爬行中获得的灵感,十二峰砚是受神话传说和山川河流的影响而创制出来的。

唐代 龟形砚(研山草堂供图)

唐代 凤池砚

再后来,出现了凤池砚、抄手砚、蝉形砚、玉堂砚、斧钺砚、荷蟹砚、破冰求鱼砚,黄粱一梦砚,李白醉酒砚、二甲传炉砚等,这些砚台的造型和名字都没有离开生活,都是受生活中山川、湖泊、器物、动物、植物和传统文化的影响而制作出来。

所以,从砚台诞生和发展变化的过程来看,砚台来源于生活,与生活息息相关,是文人和匠工受生活的启发突发感想而从生活中提炼出来的,它虽源于生活,但在它诞生和发展的过程中,集中和升华了劳动人民的智慧,使砚台这种具体载体又高于生活,完美于生活。具备了生活和精神的灵性,你像汉代的三足带盖石砚,你像唐代龟砚,凤池砚,你像宋明时期的蝉砚、二甲传鲈砚等,这些虽然都取之于生活,但其造型又比生活中的器物、动物更加完美和生动,有的甚至更为夸张和张扬,使其气场和造型更生动有力,而且还暗含了人生做人处事的道理。

二、砚台来自于民俗文化,承载了民俗文化的精髓,但又反过来传承和推广了民俗文化。

纵观秦汉以来的砚台制式,由于地区民俗的不同,砚台的制式也不同,各个地区的砚匠都主动自觉地吸收了本地民俗文化的精髓,让砚台彰显了本地民俗文化的韵味。砚台体现的民俗文化主要从两个方面体现:

一是从砚台雕刻的纹饰体现民俗文化。

如双狮戏珠砚。这种砚取材于民间舞狮活动,常由两只狮子和一个绣球构成。因狮子是百兽之王,有极大威慑力,寓意着消灾、驱邪、赶走一切灾难,有好事马上就要降临的兆头。俗语讲:“狮子滚绣球,好事在后头。”后来砚匠就将狮子滚绣球和双狮戏珠的纹饰刻在砚台上,目的是为学子预示吉祥,但此种砚式问世后颇受欢迎,争相购买,由此,汉民族的这种民俗文化也通过砚台传到了其它少数民族。

如龙舟砚。相传当年楚国老百姓在得知屈原投江后,纷纷驾起自家的小船在江中追寻,并沿途不停投粽子饲鱼,以怕它们伤害屈大夫的身躯。后来就形成端午节赛龙舟,包粽子的风俗,还加入了祛病防疫的内容。唐代的匠人从南方这种地方民俗中得到启示,设计了中国神话故事龙舟砚。

元代 龙舟砚(汪海供文图)

古人砚作舟形或以砚寓舟例子还有很多。唐代就有舟祥砚;宋代散文家,唐宋八大家之一的曾巩有《谢章伯益惠砚》。诗曰:“砚与笔墨乃舟船,论功次第谁能攀。”砚为学海之舟。学习是件辛苦的事情。“吾儿磨尽三缸水,只有一点似羲之。”“逆水行舟 ,不进则退。”“书山有路勤径,学海无涯苦作舟。”在古人苦读求取功名的路上,砚是苦渡之舟,亦是“直挂云帆济沧海”之舟。

再如金蟾砚。金蟾砚的纹饰取材于刘海戏金蟾的典故,据传“吕洞宾弟子刘海功力深厚,喜欢周游四海,降魔伏妖,布施造福人世,一日,他降服了长年危害百姓的金蟾妖精,金蟾为将功赎罪,使出绝活咬进金银财宝,助刘海发散钱财造福世人,于是世间便有了“招财蟾”“刘海戏金蟾,步步钓金钱”的传说。明清时期的制砚匠人从此传说中得到启发,制作了金蟾砚,制作金蟾砚名气大、传播广的是清晚河南陕州人马寨人王玉瑞,他造的金蟾砚融民间木版画、剪纸纹饰、钟鼎瓦当金石文字于于一体,改唐以来箕形无盖砚池为上下盒式创制了盒式金蟾澄泥砚,这种创新不仅使蟾的造型更加生动立体、古拙传神,还达到了盒式宝墨的效果,于1914年巴拿马博览会获奖。

清代盒式澄泥蟾砚

如凤羽砚。该砚出自云南大理凤羽镇,这里是白族人生活的故乡。此砚带有浓郁的云南特色,砚额上刻有两只翻飞的蝴蝶,这既是白族人情感的传统符号,也是汉族与少数民族文化交融的美好见证。

清代 凤羽砚(汪海供文图)

二是从砚台的起名和制作技艺体现民俗文化。

如虎头鞋砚、三羊开泰砚、五福捧寿砚、喜报三元砚等等,这些民俗砚,都是几百年来约定俗成的纹样,其纹饰所表达的思想意识意都较为吉祥、美好,看到这些纹样,就能想到它美好、深邃的寓意,思想上就有所感悟和启发。另外,不同地区制作砚台的技艺也不同,如山西降州明代制作的黑包红牧童砚、狮鱼砚、竹节砚充分利用了朱砂和漆、沥青的调和技艺。

明代 澄泥牧牛砚

明代 澄泥狮子砚

江浙一代的漆砂砚是以一种轻细金刚砂调和适度的色漆髹涂于木质砚上制成,同时还加入了嵌宝工艺,具有轻便和美观实用的特色。顾广圻《思适斋集》中说:“若此漆砂有发墨之乐,无杀笔之苦,可与端砚比美”。卢氏也曾在漆砂砚作铭道:“日万字墨此可磨,得之不复求宣和”。金农为漆砂砚作铭道:“恒河沙,沮园漆,髹而成,研同金石,既寿其年,且轻其质,子孙宝之传奕奕。”

明代 嵌八宝漆砂砚

四川的烙花工艺用在砚台上,各种花卉、人物在砚上栩栩如生。贵州把做金银锡首饰的技艺用作制作金银锡砚台,还敲上了各种民俗图案

从以上诸种砚饰和制作工艺,可以看出砚台承载了不同地区的民俗文化,这些带有民俗韵味的砚台通过社会流通后又年复一年的弘扬、传承、扩充了各地的民俗文化。所以,砚台是承载、赓续、传承民俗文化的重要载体。

三、砚台吸纳了中华文化艺术的精髓,又负载了中华文化艺术符号,人们在流通、使用、收藏砚台的过程中又彰显了华夏文明的辉煌

砚台从它诞生以来,它的制式、纹饰和铭文就逐渐体现和负载了大量的中华传统文化艺术信息,考研秦汉以来的砚台的制式、纹饰和铭文,大多来源于中国的传统文化、古代经典文学、历史典故、图腾崇拜。表现了人们对天地的认识,对龙凤等图腾的崇拜、对神灵的敬畏,同时还表达了高风亮节、淡泊名利、乐于奉献、廉洁奉公、崇尚孝道等方面的志向和情操地追求。

比如秦汉时期的板砚,为什么板砚是方的、钮是圆的、或者既方又圆呢?这就是受中华上古时期天圆地方、天人合一思想的启发和影响。同时,这种形制也启发告诉人们处事要外圆内方,无论在什么艰难困苦的情况下,都要鼎持方正规矩做人的原则,对人对事要宽大为怀,不可盛气凌人。这就是砚台不言而喻靠自身制式、纹饰呈现的文化含量。

汉代 方形带铭文研磨器(品曜馆供图)

秦汉砚台还有不少雕刻龙、凤、虎、熊等动物形象的砚台,这些砚台它彰显了中华民族汉族和少数民族的图腾崇拜,大家有借这些大型动物的力量来达到自身理想和愿望的目的。

汉代 三足虎腿圆石砚

再比如晋隋、唐宋砚台的制式和纹饰的造型也都无言的承载了文化艺术信息。

比如晋唐砚台的张扬饱满、自信威严,宋代砚台的内敛瘦削、挺拔圆润,这些特色分别代表了不同时期的社会追求和人们的价值文化艺术取向。晋唐的辟雍砚和宋代的兰亭砚其造型和纹饰更体现了文化艺术内涵。这两种样式是怎么体现文化艺术信息的呢?据《礼记·王制》记载:“大学在郊,天子曰辟雍,诸侯曰泮宫。”辟雍为国立大学,泮宫为诸候国中大学,辟雍和泮宫都是古代的国家高等学府,也是按时举行祭祀、庆功等多种礼乐活动的场所。辟雍中央为高台建筑,四面环水(圆环),而诸侯泮宫等级逊于辟雍,仅有三面环水(半圆环)。如郑玄所说:“泮之言半也,半水者,盖东西门以南通水,北无也。”《汉书·郊祀志》"周公相成王,王道大洽,制礼作乐,天子曰明堂辟雍,诸侯曰泮宫。"后泛指学宫。东汉蔡邕《明堂丹会论》:“取其四面环水,圆如璧,后世遂名璧雍。”此时,汉代创作的三足砚已不大适合晋唐时期文人大量抄写用墨多的现实,文人希望有储墨多的砚台问世,于是文人和匠人受此影响,改良和合作创制了辟雍砚,并负载了其传统文化内涵。这种辟雍砚当时之所以受到欢迎,一是储墨多,二是又与宫廷的学宫有关,三是制瓷业有长足发展,给辟雍砚的创制提供了先天条件,就此富含文化韵味、文人士大夫喜欢的辟雍砚就应运而生了。

晋 钢胎辟雍砚

南北朝 三十六足辟雍瓷砚

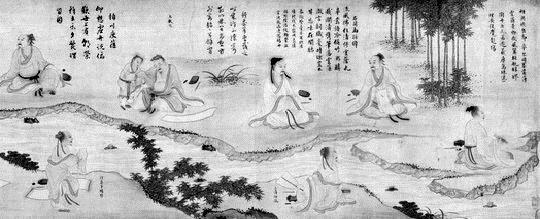

兰亭砚和辟雍砚一样,是受王羲之兰亭雅集的的影响而创作出来的一方砚台。据资料记载:东晋永和九年(353年)三月初三,在今天浙江绍兴兰渚山下的兰亭,进行了一场名为“修禊”的传统活动,目的是祓除疾病和不祥。在这次雅集活动中王羲之组织搞了一个小规模酒会,酒令是“曲水流觞”——四十一位名士列坐在蜿蜒曲折的溪水两旁,然后由书僮将斟酒的羽觞放入溪中,让其顺流而下,若觞在谁的面前停滞了,谁得赋诗,若吟不出诗,则要罚酒三杯。这次雅集玩得很有雅趣,王羲之同谢安、孙绰等41位文人画士饮酒赋诗,汇诗成集,遂成《兰亭雅集》。雅集时王羲之还乘兴挥毫作序,序中描绘了兰亭附近的崇山峻岭、茂林修竹、曲水流觞、惠风和畅的景致和王羲之等人集会的乐趣,抒发了作者盛事不常、“修短随化,终期于尽”的感叹。此文不论绘景抒情,还是评史述志,都令人耳目一新。此序不仅文字优美,在书法上酣畅淋漓,潇洒流畅,宋代书画家米芾称之为“天下第一行书”。

《兰亭雅集图》(局部) 中国国家博物馆藏

明代 绿端兰亭砚

宋代文人和匠人受兰亭雅集和其活动景观的启发创制了方、圆形制的兰亭砚,这种制式的砚台通体体现了雅集的盛况和景观并把王羲之的兰亭序全文刻在砚台上,尤其是纹饰把雅集时景观、盛况以及雅集时的文人情怀、志向和风流倜傥的气质都活灵活现地表现了出来,整砚通体承载了满满的文化含量,此砚问世后,受到历代文人仕大夫的青睐。

还有琴形砚。此砚形从晚唐到近代都有,并长期受到文人仕大夫的喜爱,经久不衰,为什么?因为古琴是中国古代地位最崇高的乐器,它融汇百家神髓,尽展人心深处的恬静安详潇洒自在之声。古代先贤的理想,往往通过琴来表达,伏羲、神农、黄帝、虞舜等均有造琴的传说,而孔子、列子、庄子等大家也都是琴学大家,所以,人们才说,琴是中国文化的卓越代表。以琴为砚,其意更为深遂,其清和淡雅的品格象征文人士大夫凌风傲骨,超凡脱俗的处世心态。琴又是我国传统文化的象征,看到一方琴砚就会让人想象出孔子三月不知肉味的痴态,就会想到三国孔明的空城计,诸葛亮淡月风清的抚琴退司马懿10万大军的故事,就会想到刘禹锡的陋室铭等等。琴砚所负载的文化是十分丰厚的。

明代 琴形砚

除此之外,还有很多砚台的起名和纹饰体现了丰厚的文化艺术含量,如:陶公归隐砚,高山流水砚、吴牛喘月砚、犀牛拜月砚、三阳开泰砚--------等等。这些名字都含有深刻的文化内涵。另外,砚台的铭文所表达的文化含量就更为丰厚,可以说,砚铭所表达的思想囊括了儒释道诸家思想之精髓,常常给世人以启示和感悟,所以说砚台承载了中国传统文化艺术符号,又传承了中国传统文化艺术,是弘扬传统文化寓教于物的最好载体。

四、砚台承载了家国信息,它满身散发着修身治国平天下的光辉思想,是启发鼓舞教育一代又一代年轻人立志修为,养浩然之气,具责任担当的最佳载体。

砚台在几千年的发展传承过程中,积累沉淀了传统文化信息尤其是大量正能量的信息,烙印和承载了满满的“修身、齐家、治国、平天下”的家国情怀,这种情怀体现的是一个人对自己国家和人民所表现出来的深情大爱,是对国家富强、人民富裕、家庭幸福所展现出来的理想追求,是对自己国家和家庭的一种高度认同感、归属感、责任感和使命感。古往今来,这种高尚情怀极大地鼓舞了士气、凝聚了力量、振奋了精神。这些沉甸甸的家国情怀激励了一代又一代像岳飞、文天祥、陆游、范仲淹、戚继光、关天培、秋瑾、鲁迅、方志敏这样的文人志士立志修身,使他们树立了治国平天下的雄伟抱负,具备了为家国利益不惜牺牲自己的生命的奉献精神,扛起了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的大任担当,铸就了“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”,“天下兴亡、匹夫有责”的家国情怀。

砚台所承载的家国情怀,可以从两个方面来理解和体现:

一是从砚台的制式和纹饰来看它承载的家国情怀。

如:蝉形砚。蝉形砚在宋元明清时期尤为受宠,为什么蝉砚

这么受宠,因为蝉代表了高洁和风骨。中国人自周朝以来,尤为重视和推崇一个人的人格力量,尤其欣赏和重视一个人有没有风骨,有没有以百姓之心为心、以天下为己任的使命感,当国家危亡时有没有大节。太宗名臣御世南在咏蝉中写到:“垂髓引清露,流响出疏桐。居高声自远,非是借秋风。”暗合了虞世南崇尚蝉高洁清远的品性,表达他自觉不依凭权势和捧场来获取私利的为官之道和高洁耿介的性格。由于蝉的这种形象,所以,历代文人仕大夫大都崇尚蝉形砚。

清代 玉质蝉形砚

如抄手砚,从砚台的这个名字一下子就启发人们想起了做人要有操守。操守是指人的品德气节,一个人立身行事要有骨气,操守是为人处事的根本,在人们的生活中有着重要的作用。王昌龄的诗句“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”就表达了自己坚贞的操守、光明磊落的品格。

宋代 抄手砚

如荷蟹砚,表面上是砚台的纹饰名字是荷蟹,实际上它所启发和表达的是“和谐”,让人们懂得和理解和谐的重要性,无论是于国于家,和谐能生太和之气,能聚力强国,聚力强族,聚力富家。国和邦泰,族和昌旺,家和事兴。和谐表达了人们对家庭、社会、国家、民族和人类和谐统一的崇高追求。不仅是文化的表现,更是家国情怀的表现,它会让人们在优雅的欣赏中受到滋养。这种特殊的文化意蕴,能引领世人走向人性和自我的升华以及完善的生活方式,达到宁静平和的生活状态。

清代 钱大昕铭荷蟹(和谐)砚

如苏武牧羊砚。苏武是西汉的大臣,他曾奉汉武帝刘彻之命出使匈奴,但因为匈奴与汉朝不合,被匈奴的大单于扣押。匈奴的大单于很看好苏武,认为他是一个有才能的人,于是一直想要招降苏武。苏武无视单于的威逼利诱,一心只想返回汉朝。经过十九年不屈的斗争,苏武最终返回了汉朝。苏武的“家国情怀”首先表现为爱国之情。苏武十九年持节不屈,就在于他心中有汉,心中有国。卫律的威逼利诱,没能让他叛“汉”;李陵的软话攻心,没能让他仇“汉”;单于的漫长折磨,没有让他忘“汉”。朔风凛冽,无法冻硬他的爱国热肠;胡茄幽怨,无法软化他的爱国衷心。归汉之日,新娶的胡女的眼泪留不住他;小儿子的小手拽不住他的衣襟。是他的心中没有妻儿吗?不是,只不过,在他心中,“国”远比“家”重要。看到这方苏武牧羊砚能不让人一下子想到苏武,想到他以气节而光照千秋的行为和精神.

现代 苏武牧羊砚(网络供

文图)

如卧冰求鱼砚。该砚雕刻的纹饰是二十四孝故事之中的王祥卧冰求鲤的故事,此典最早出自干宝的《搜神记》,讲述晋人王祥冬天为继母在冰上捕鱼的事情,被后世奉为孝道经典故事。王祥的这一行为千百年来一直激励人们崇尚孝道,成为中华传统文化的一部分,更是弘扬家国情怀的重要举措。除此之外,还有端方正直砚、圭璧砚、五福捧寿等等砚台,这些无论是名字还是纹饰都承载了丰厚的仁、义、礼、智、信的家国情怀。

二是从篆刻、漆书在砚台上的铭文内容来看它承载了诸多的家国情怀。

砚台自有铭文以来,就具有众多正能量的文字的阐述和传承,表达了深深的家国情怀和意愿。可从五个方面来理解砚台所呈现的家国情怀。

1、通过撰刻言志、理想铭非常明确并酣畅淋漓的表达家国情怀:

据《大戴礼记》和清康熙字典记载:周武王砚铭曰:“石墨相着而黑,邪心谗言,无得污白。”

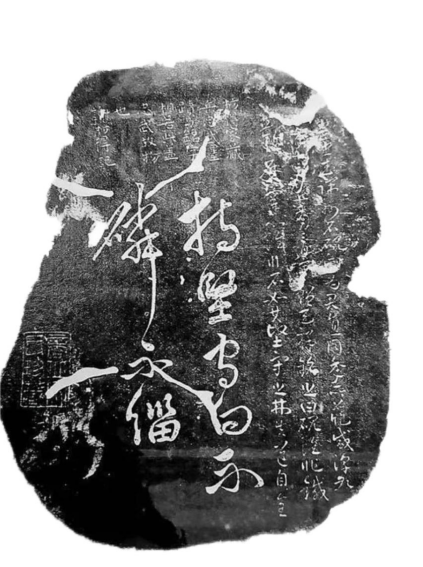

据清代梁绍壬《两般秋雨盦随笔》卷五《岳忠武砚》条。记载岳飞的砚铭:“持坚守白,不磷不缁”。岳飞这则砚铭取意于《论语·阳货》:“子曰:然,有是言也。不曰坚乎,磨而不磷;不曰白乎,涅而不缁。”孔子说:“坚硬的东西,磨也磨不薄;洁白的东西,染也染不黑。”表达了孔子的志向与操守。岳飞撰写此铭的意思是表达自己要严守气节与操守,清白做人,干净处世,保持坚硬、清白的本质。表达淡泊、律己、爱民之心,秉持“持坚守白,不磷不缁”的信念。岳飞遇害一百年后,岳飞所铭的此方砚台被宋代爱国诗人谢枋得所得,并刻上:“枋得家藏岳忠武墨迹,与铭字相若,此盖忠武故物也,枋得记。”谢枋得与民族英雄文天祥是同榜进士,交情甚笃,他不惜割爱,将珍藏的岳飞砚赠送给文天祥。文天祥又在砚侧刻铭以明其志:“砚虽非铁磨难穿,心虽非石如其坚,守之佛失道自全。”这则铭文和岳飞的铭文一样,表达了一种坚守节操,忠于国家和民族,与侵略者奋战到底的决心。。

宋代 岳飞铭正气砚(砚谱选图)

此砚有三位民族英雄先后言志,深深的表达了他们保家卫国、不怕牺牲,坚守气节和操守的爱国情怀,他们在反侵略的斗争中,都保持了清白操守,为南宋献出了自己的宝贵生命,谱写了人间最美的浩然正气歌,他们这种精神极大地激励了南宋将士的爱国热情,后来在这方砚的传承过程中成了爱国主义的极好教材。到此,此砚所表现的家国情怀还没结束。光绪甲午年(1894年)吴鲁任安徽督学时,在皖南得此砚。后来吴鲁将自己的堂号“肃堂”改为“正气砚斋”。吴鲁在他的《正气斋文稿》中亲笔记录:“余家藏正气砚,为岳忠武故物,背镌忠武‘持坚、守白、不磷、不淄’”八字之铭……因名之曰正气砚。甲午秋,余得之皖南,如获重宝。”此后,吴家为保护此砚又演绎了一曲曲凄美悲壮的爱国故事。

再如明代赵南星有一方为人称颂的东方未明砚,其铭曰:“残月荧荧,太白炎炎,鸡三号,更五点。此时拜疏击大阉。事成策汝功,不成同汝贬。”铭文表达了赵南星冒死疏劾权奸魏忠贤的决心和意志,这铭文是战斗宣言,是他嫉恶如仇、视死如归凛然正气的写照。

2、通过品赏砚式、砚形、砚质受到的感悟、启发撰写砚铭来抒发家国情怀。如:

上海博物馆藏的袁枚端石圭形砚铭:形如断圭,质比良玉,君子居之,归真返朴。袁枚。

曾国藩的玉兔朝元铭文砚砚铭:既坚且洁,不磷不缁。糊涂糊涂,念兹念兹。涤生题,丁卯长至前五日。

清代 曾国藩铭文砚

《西清砚谱》收录的陆游素心砚铭:

“端溪之穴,毓此美质。既坚而贞,亦润而泽。涩不拒笔,滑而留墨。稀世之珍那可得?故人赠我情何极!素心交,视此石,子孙保之永无失”。

清代余甸活眼端溪砚铭:不学无术谁能假借,何为结邻消些闲暇。日就月将观而化,活眼晶莹看破天下。

启功撰写的砚铭,他借端石质地坚实的特点写出颇有哲理的砚铭:一拳之石取其坚,,一勺之水取其静。并将自己的书房命名为“坚静居”并自誉为“坚静翁”。

上述砚铭或以砚式述志,如袁枚的圭式砚,借圭式和端石的质如良玉来抒发自己归真返璞的志向,或以砚饰述志,如曾国藩的玉兔朝元砚,借用“明唐寅的诗句,一人正位山河定,万国朝元日月明”的诗句表达心机,又用“坚、洁和不磷不缁”来表达自己忠心报国,一尘不染,干净做事,清白做人的志向。如陆游、余甸、启功的砚铭都借砚台的材质坚实、至纯、鸲鹆眼等石品表达自己“既坚而贞,亦润而泽。素心交,视此石”“做人坚静”,“勤学勤观察,晶莹看天下”的情怀。

3、通过撰写嘱托、告诫等内容的铭文来表达家国情怀。如:

苏轼的《迈砚铭》(收录在《苏轼文集》),全文如下:苏轼题迈砚前小序云:迈往德兴,赆有一砚,以此铭之:“以此进道常若渴,以此求进常若惊。以此治财常思予,以此书狱常思生。”

苏轼这篇砚铭写于宋神宗元丰七年(1084年),苏轼长子苏迈被朝廷任命为饶州德兴县尉。分别之际,苏轼将一方石砚赠予苏迈,并于砚底作铭一首。此铭共四句,句句体现了父子的真情,字里行间洋溢着教诲和希望,情真意切。苏轼以砚教子,字数虽然不多,但它所包含的内容和寓意却很深广,一字一句,都体现了父亲殷殷期望和人间至真、至纯、至美的骨肉亲情。今天读罢此铭,仍令每一个读者深深感动。以此教子,何事不成?以此铭世,必泽后人。

明代刘伯温题端砚铭:端山片石,玉质金声。蟾班骈趋,鸲眼罗生。坚刚可百岁,子孙可耐久耕。染厥翰兮胎文明,润厥色兮兆太平。此铭不仅写出了端砚之奇,同时寄托了刘伯温一生信守不渝的箴言,要子孙百世相传,勤于笔耕,染翰挥亳,以昭文明,保天下太平。

清代傅莹孙绿端门字砚铭:得此砚尔始生,尔今一岁为尔铭,尔其宝之显文明。碧翁,傅滢孙。印:碧山。从铭文看表达了长辈对后代殷殷期待和寄托的美好期望。

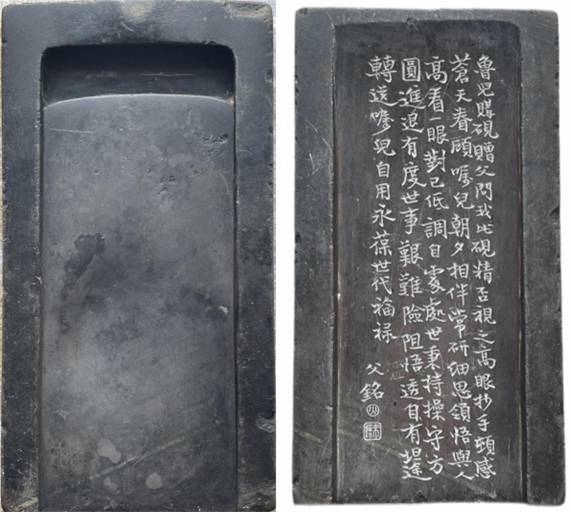

当代余闲赠儿高眼抄手砚的铭文:鲁儿购砚赠父,问我此砚精否?视之高眼抄手,顿感苍天眷顾。嘱儿朝夕相伴,常研细思领悟。与人高看一眼,对己低调自处。处世秉持操守,方圆进退有度。世事艰难险阻,悟透自有坦途。转送嘱儿自用,永葆世代福禄。字里行间洋溢着父亲对儿子的嘱托和教诲,希望儿子尊重别人并学习别人长处,慎独低调处事,无论什么时候都要规范规矩做人,都要坚持真理、光明磊落、鼎持操守。殷殷的爱子之情和祈望期盼浸透在字里行间。

明代 高眼抄手铭文砚

刘世英舐犊端砚铭:犁得端溪石,心存舐犊情。只留方寸地,好教子孙耕。

4、通过撰写启发、感悟内容的砚铭来抒发家国情怀。如:

宋濂端石圭纹铭文砚。此砚端石质地,坚实细腻。砚作长方式,琢圭形砚堂,砚背开圭形覆手,风格端庄宁静。其铭文为:圭也辟也,身与研同,磨之濯之,明德斯崇。宋濂为明政治家、思想家。与高后,刘基并称为“明初诗文三大家”“又与章溢、刘基等并称为“”浙西四先生,他的铭文从圭形砚,联系到圭这种礼器规矩和端石的坚硬耐磨,感悟出人也和圭砚一样,需要坚贞耐磨,需要不断洗濯涤刷自己,不断地修身养性,才能不被玷污,达到明心饮蝉露,崇尚明德的境界。

明代杨继盛的端石方正醇古砚,砚右侧铭文为:“既正乃方,醇古而昌,君子珍止,终焉允藏。野鹤氏嘲语铭研。”左侧和上方铭文为:“斯砚斯砚,几经磨研。因方见弃,埋没多年,人皆厌其古拙,我独取其粹然。呜呼噫嘻,宁为圭方,不为珠圆。嘉靖庚子焦山继盛题。”该砚两则铭文,都受方正醇古砚的启发来述志名怀,都表达了端方做人,永世不变的决心。同时,杨继盛还表达了无论经受多少磨难,都会“宁为圭方,不为珠圆”的雄心壮志。

麦穗儿

海报分享

海报分享