数年前湖南师院中文系同年级邻班李浩辉兄邀我加入七七级学长的麓山诗友群,我曾写了一首七个字一句的打油诗作“投名状”:

聚首麓山续旧篇 吟怀不隔似当年

人生转合轻尘梦 意气丰雄望晧天

老大方惭正经事 青春岂识野狐禅

同窗有幸常相念 最喜诗缘壮俗缘

去年七七级学长诗词集《麓山红叶》集结集出版时,我又不揣浅陋写了一首五个字一句的打油诗以申贺忱:

岳麓依违久 林枫肃迈红

水长暌卌载 云淡渺三功

少小飞蓬转 老来襟袖同

多情雍泮月 随梦满寰中

两次打油的契机赶的虽然是学长们的热闹,其实打油落笔时我脑海里闪现的场景却都是我们七九级的,都是我们中文系四班的。能在一个最具有生机活力的时代跟诸位在岳麓山下同学四年,实乃今生大幸。我凭记忆从过去已在报刊书籍刊载过的旧稿中寻找出零星记录那四年同窗往事的若干段落,稍加整理,恭录如下。自己回过头去看,竟也未免感叹唏嘘。青春岁月之点滴,于倏然而逝的大半辈子人生而言,俨然已成雪泥鸿爪,但师长教诲之恩与同学友善之情却自1979年9月我们入校报到结缘相识开始便一一铭心刻骨。大学毕业后大家各奔东西,人生如转蓬,而云树之思日起,注定今生永远都难以忘怀。衣不如新,人不如旧,念旧之情,老来尤甚乎?诸君一笑。

上个礼拜六朋友来聊天,谈及他们单位的一把手时其失望之情溢于言表。原来他们单位的人对这位新近由内部擢升的新上司是寄予厚望的,大家都觉得这人素质尚可且低调谦和。不料位子一扶正,调子高八度,谦和顿失,逢会必作指示,开腔就没完没了。更令人难以忍受的是在极专业的场合他也要大放厥词,强不知以为知,硬从心底里认定自己无所不知无所不能是百分之百的老子天下第一。朋友不理解人的自我认知能力怎么会骤然下降,我跟他讲了这么回事。

1977上半年年参加文革结束后恢复的第一次中考,作文题目是《他进步了》,写了一篇正合阅卷老师胃口的八股。“一鸣惊人”,声振考区。向来讨厌作文的我升高中后竟不自觉地以作文状元自居,老师没让我参加县里竞赛,还怨老师偏心眼且一直耿耿于怀。大学开文选习作课,我把“锦绣文章”交上去只待教授这门课的张会恩老师高呼可圈可点,没想到先生讲耳提面命时竟问我:“你以前写过作文么?”闻罢棒喝,不禁赧然。我的体会是,人一得势头脑就发热,发热就短路,短路就产生幻觉,你说幻觉靠得住么?其实,造势也好,借势也罢,顺势也好,得势也罢,势并不仅仅是纯主观的东西,天时、地利、人和都是势。《孙子兵法》里说善战者求之于势,“如转圆石于千仞之山者,势也”。但假使没有那圆石,没有那千仞之山、再会打仗的将帅只怕也难“转”得动。前几天从手机上读到一条信息:“社会地位是你脚下的台阶,而不是你的真实高度:官衔是你脸上的脂粉,而不是你的本来肤色。”我觉得这话甚是精辟,一个人得势时只有心里请白势是怎么回事,他对自己的身高体重方能有一个大致接近真实的判断。(2003年9月30日《认识自己》)

我在大二时选修了宋祚胤老先生开设的周易研究。宋乃全国知名的易学专家,人品、学问都令人景仰。有一天他偶尔提及自己有一本新着《周易新论》已经出版。我找个时间跑到书店去寻,不但一眼就发现了刚刚上架的《周易新论》,而且还惊喜地找到了心仪已久的《宋词赏析》和《唐人七绝诗浅释》。女教授沈祖棻生前留下的这两本书可是唐宋文学研究领域写得最棒的赏析类专着啊。找到了好书却不能把书买回去,囊中羞涩,带去的钱连一本也买不起!怏怏不乐的往回走,路上我就作出了一个重大决策:把装衣物的木箱子变卖成钱。回到寝室就写《启事》:“本舍108室有木箱一口待售,非常实用,价格从优”。跟我成交的是同班同学李庆辉,我的底价就是那三本书的价钱之和,师兄给了我的钱远远超出我的意料。买主占了便宜,但卖家还是感激他的成人之美;这么多年我用那口木箱换回的三本书一直是我的珍爱之物。行囊散铺一床的大学时光已经远离得只剩下残缺不全的记忆片断,但我还清楚地记得有一次我“忆苦思甜”提起这回变卖“家产”的事时,父亲竟有些不悦。父亲说“你上大学那口箱子是用樟木整板做的呢,还是全村最里手的豆腐的手艺呀。”豆腐是老家最有名的曾木匠的绰号。我知道父亲并没有真心责备我的意思,因为我变卖“家产”为的是买书,父亲不就希望我们能把书读好么。只是我也不免因父亲的不悦而有些难过,任何一个在你看来可以随意处置变换的平常物件都很可能寄寓着某个人的特殊感情呢。(2005年11月28日《此情可待成追忆》)

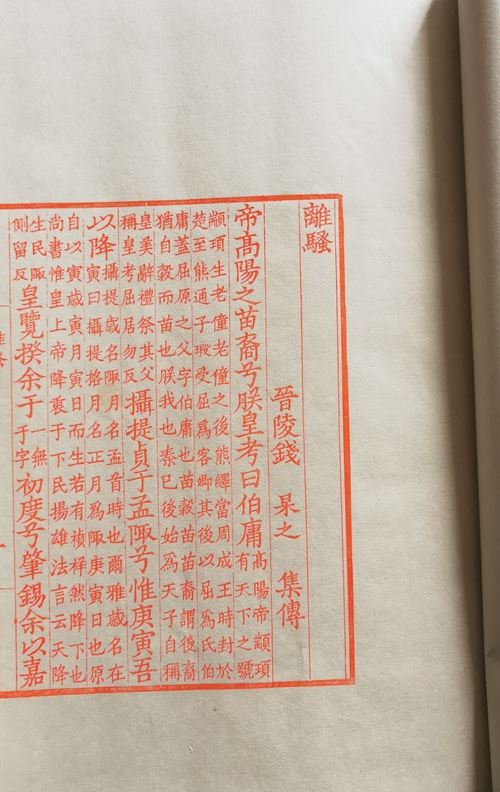

上世纪八十年代初在湖南师大念书时,教先秦文学的是一位叫叶幼明的先生。先生博闻强识,上课的最大特点是极投入,声情并茂。至今还记得讲《诗经》秦风里的《无衣》时,先生旁征博引,说今之所谓同仇敌忾即源于这里的“岂日无衣,与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇”,先生还由此而论及我们民族爱国传统之由来已久。印象最深的还是叶先生用一口湘乡话在课堂上读屈原的《离骚》,摇头晃脑,全神贯注,抑扬顿挫,读到“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔……路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”等动情处,竟禁不住泪流满面,把满教室青年男女感动得肃然起敬。从那时起我就觉得爱国主义不是抽象的概念,而是与人的血气相连的真实情感。因此后来读列宁著作,看到革命导师说爱国主义是千百年来巩固起来的人们对于自己祖国的一种深厚感情时,顿生深得吾心深合吾意的知遇快感。

今天想起从叶先生学先秦文学的往事,是因为另一件让人觉得不可思议、感到吃惊的事——早一向省内某电视台反复播放一个啤酒广告。忧国忧民 爱国的屈原面对国破家亡却报国无门重返故都又不能,流落泪罗江畔正要怀沙自沉时,一时尚青年跳将出来一手抓瓶一手端杯,用地道长沙方言劝道“天下无大事,先搞嗒略一杯!”这广告的浓缩版立在湖南省会长沙的火车站旁立交桥上至少有数月之久。用这样一种异常“丰富发达”而极度粗俗低劣的“湖湘文化”来嘲弄戏笑神圣的爱国主义消融我们民族的主流文化,问询南来北往的客,各位心里头感受如何?我不敢想像屈原在九泉之下对此当作何感想,也不能想像当年读《离骚》读得泪流满面的叶先生对此当作何感想。(2006年10月27日《爱国,并不遥远》)

我喜欢读诗完全出于机缘。

大学同寝室的宋佚名一有空闲就抄诗词,毛笔小楷,繁体直书,从诗经、离骚、乐府、古诗十九首,唐诗宋词一路抄下来。宋兄那四年的业余时间大多都耗在这事情上了,毕业时他的手抄诗书装了一纸箱。我跟他要一本做留念,他不肯,跑到书店花钱买一册《岳麓山诗词选》题上“勿忘麓山”四个字打发了我。在长期观摩宋佚名抄诗的过程中,受那廉价湘江牌墨汁怪味的熏陶,竟对传统诗词产生了经久不衰的喜爱之情。

不记得是1979还是1980年,长沙市博物馆里面搞过一次图书展销。在另一座城市念大学的高中好友写信让我去给他买一本泰戈尔的《飞鸟集》。请了半天假,排了2个多小时队,饿了一中午没吃饭,从书市把书买回来又从邮局给他寄过去。这番折腾让我从读泰戈尔开始对中外自由体诗歌有了兴趣。我缺乏诗人的气质与才思,从不写诗,但我非常感激两位旧时同窗让自己这一生与诗歌阅读结下不解之缘。诗歌是美好的事物,至善至美的东西人们不是谓之如诗如画么。有人以为诗乃年轻人的专利,理由在于诗是激情的产物。我不以为然。成熟理智与青春激情并非一对不可调和的矛盾,而是应该也能够协调一致的一船双桨。我甚至认为,从体验人生幸福出发,我们应当自觉抵抗否定正常情感的理智施暴。有位朋友问我读石斋寓意时提及林清玄书里有言“连石头也能撞出火花来,其他的有什么可畏惧的呢”?我倒觉得这一说还真有点歪打正着的味道,早些天见我翻看舒婷的《致橡树》,爱人笑我是老夫聊发少年狂,答日:渐次年长,爱诗如故,何惧老之将至?(2005年10月31日《读石斋里听冬雨》

念大学时教外国文学的易漱泉教授就曾把《圣经》作为名著推荐给我们作课外读物看。我对外国文学名著实在不感兴趣。我讨嫌那古怪难记的名字、冗长啰嗦的刻画、似通不通的译文,看不了几行脑壳皮就发胀。因此,直到毕业,我也没啃过几部洋书,连那些必读的如《荷马史诗》、《神曲》之类的我都懒得去细翻,更何况这很有些神秘兮兮的《新约》、《旧约》呢……我说《圣经》值得一读,那是因为《圣经》还真的帮了我一次忙。 老师的话还真得听啊。只是觉得太对不住那位教我们外国文学的女教授了,愚顽懒惰的学生竟把她老人家布置的一道作业拖了这些年才算认认真真地补做好了。迷途未远,今是昨非;过而能改,善莫大焉。做人如此,读书也同理。当初我就没想到自己为读《圣经》而读《圣经》竟也能有所回报。(2009年4月29日《〈圣经〉帮过我一次忙》

我是戏盲。上大学时教元明清文学的周寅宾教授讲《牡丹亭》时别出心裁提一部留声机放昆曲《游园惊梦》给我们听,宛转悠扬的曲笛让我记住了昆曲的好听。记得是二○○四年,欧阳予倩女儿欧阳敬如女士回浏阳参加剧院落成典礼时送我一张欧阳予倩昆曲演唱专辑,这张碟成了我的珍藏,也是从听这碟开始我才回过头去留心数十年前在大学教室里曾经听过并感觉“好听”的昆曲,才关注顾传玠,才了解合肥四姐妹,《曲人鸿爪》《古色今乡》等系列好书才走进我的阅读世界。(2012年6月5日《欧阳予倩:浏阳人》

有宋佚名兄,年长我们十余岁,颇有生活阅历,由于政治运动原因,小学毕业后便失去了上学机会而随父母下放农村务农,家学渊源,勤勉敏达,恢复高考后一举考上师院中文系。宋佚名写得一手令我们十分羡慕的毛笔小楷,古文功底极厚,我们还没读过《资治通鉴》,他便到图书馆借阅《续资治通鉴长编》。卧云和我一直都十分敬重宋佚名兄。我们经常徜徉于岳麓山一线,从宿舍出发,经岳麓书院,到爱晚亭,然后拾级而上,达岳麓山山 顶。这座山,这座学府,连同湖南师院一道融入了我们永久的记忆。(2013年12月卧云兄为拙着《看云集》赐大序,征得卧云兄准允,我特意加上这一段文字以记录我们三个的友情)

我们上课用的一套教材是朱光潜的《西方美学史》。翻到一个资料,了解到在五十六十年代的那场美学大讨论中,王朝闻置身事外,没有帮朱光潜的腔。我便以为王、朱学术观点差异较大。我喜欢看打架的书,就去图书馆借王朝闻主编的《美学概论》。《美学概论》虽然刚刚出来,但王朝闻六十年代就奉命开始组织编写,抽调了全国科研院所的美学骨干,李泽厚是王朝闻最为欣赏倚重的一位。

在图书馆一楼借书登记窗口前排队。站在我后面的一位不知是学兄还是老师,反正感觉年龄比我要大得多书更要比我读得多多了。瞟了一眼我填写好的借书卡,这位仁兄很热心地跟我搭讪:哦,王朝zhāo闻的《美学概论》啊。我心里猛地一惊,嘴巴里脱口而出:是王朝zhāo闻还是王朝cháo闻呢。真的是无知无畏啊。几十年过去了,我现在还记得人家和善的面相与轻淡的口气,神情中没有丝毫的鄙夷:“是朝zhāo闻,不是朝cháo闻,王先生的名字当取自《论语》朝闻道夕死可矣。”读过《论语》之后自然就晓得了孔子的不朽名言。可七十年代末从两年制高中应届毕业跑来读大学,肚子里空空如也,什么也不懂,哪里会晓得王朝闻的名字里还藏有这么多讲究。现在想想,那时湖南师院图书馆一楼要有条大地缝可以让那个懵懂少年钻下去才好!美学大师王朝闻原本叫王昭文,在杭州艺专学美术时班上还有一位同学叫陈昭文,为避重名,他自作主张取孔子名言寓意改名朝闻。我说我最先晓得“朝闻道夕死可矣”始于一本书其实不确,应该说是始于一本书的主编名字,因为那本叫做《美学概论》的书其时尚躺在师院图书馆的书库,我还站在一楼书库的窗外。(2018年12月25日《朝闻道夕死可矣》)

清明节期间有一桩事情值得一说。

老家娄底的大学同班同学李庆辉兄跟我一来一往两三条微信大致就能把这个“文物故事”说清楚。

(李) 此次回家在已成残垣断壁的老宅中寻宝,终如我愿!

(我) 庆辉兄真是有心人!这个宝贝可资研究新三届大学生生活状况,我们两兄弟虽都来自农村,但庆辉兄袋子里还是有点票子,我是囊中羞涩到底了,想买几本书就要向好兄弟兜售考上大学后父亲请木匠师傅为自己特制的负笈求学用的“宝贝” ……下次我去府上拜望长辈,再用翻倍或十倍价格从老兄 手里“赎回”?

(李) 自去春一场豪雨,老宅倾圮,一直心心念念在老宅楼上的这件宝物,几番嘱咐胞弟去残垣寻宝,其因安全隐患畏葸不前,此次趁清明睛好,兄弟合作终如所愿!此物虽属家常民用非宫中大内之宝,然敝帚犹可自珍!既是时代之见证,更深含同学兄弟之情谊!开箱审视,兄之名号,感概更多!但见颜筋柳骨,殷殷丹心!不知二字是否令尊大人所书?若是,弟自当择时奉还宝物不敢私之!若非,则千金不赎也!

我们都是普通百姓。或者说都是普通百姓的子孙后代。我们的国度本系农业文明而来,上溯数代,祖上多是从地里刨食营生。我觉得“以百姓之心为心”这七个字并不空洞,也够不得什么高大上。( 2020年4月29日 《以百姓之心为心》)

1982年下半年去岳阳3517子弟学校实习,没想到我当了个实习小组组长!一个组就三个人,但我当了组长,说明我比另外两位同学厉害啊。尽管我这人生性难得高调,但心里难免嘚瑟难免骄傲啊。我很认真地帮着指导老师替我两位组员试讲把关,生怕他们紧张塌场。自己备课则随随便便,自以为给中学生上课那是牛刀小试呢。我的试讲也自行免除了,直接进课堂。结果我把荀子《劝学》里的“不积跬步无以至千里”的“跬(kuǐ)步”念成了“洼(wā)步”、这一步跌到坑洼里跌得好生狼狈尴尬啊。另一位叫马丽华的准老师课后很友善也就是显得不经意地跟我说,刚才你是不是把“跬“字不小心念错了?这一问,我便不得不在下一堂课上郑重其事地当着几十个孩子的面纠正自己的错误了。我们小学五初中两年高中两年,都还是半工半读过来的,恰好碰上恢复高考了,大学还差一年毕业,功底浅薄得很,哪里有骄傲高调的本钱呢。快四十年了,实习时闹的这场笑话让我终生难忘。自此以后,每临文字读写场合,我必怀敬畏审慎之心,无论如何也高调不起来了。(2020年2月25日《余食赘行实可恶》

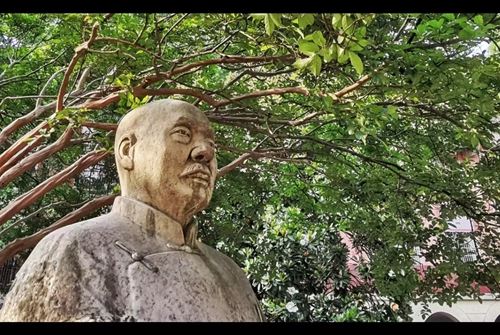

凡在湖南师院读过书的人没有不知道杨树达的。就是后来湖南师大的学子也不例外,因为湖南师大文学院前有杨树达的雕像,师大底下有个学院就叫树达学院。知道杨树达的人多半都知道遇夫先生这人是不喜欢夸别人的,因为能入他法眼的人太少了。他有本钱啊。就说这么几条吧。他研习国学的老师有叶德辉、王谦益、梁启超等人。他曾留学日本。他曾是北京高等师范学校(北师大前身)、清华大学国学研究院、湖南大学、湖南师院教授。其时他的学术地位不是比肩郭沫若,而是公认为要高于郭沫若。著作声名远播日本、欧美。新中国成立后,被聘为中国科学院哲学社会科学学部委员,地位之尊崇大概就相当于今天的院士吧。他是毛泽东读湖南一师时的恩师,毛泽东主席每次返湘几乎都要邀他交心谈天,教授跟主席之间还常有书信往来。这样的厉害角色当然不肯轻意夸奖别人。杨树达看不来很多人。但他偏偏对来自偏远之地浏阳古村杨花的老庚同事刘善泽推崇之至。

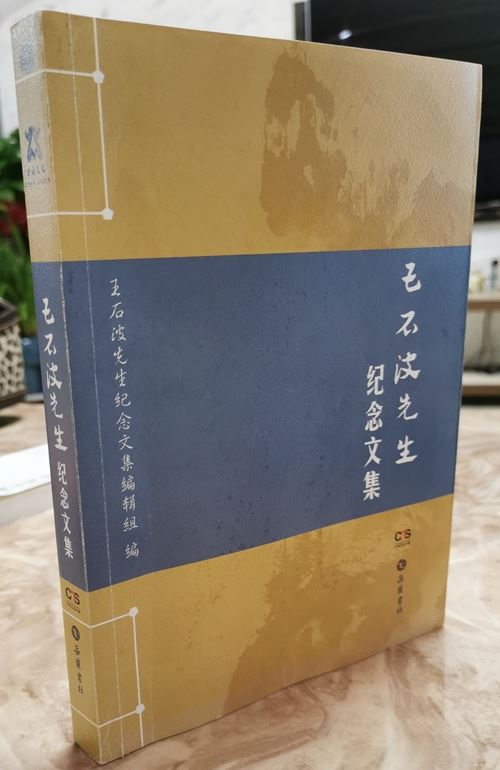

前不久,吾友刘良洪仁兄赐我珍宝——一册由刘善泽先生少子刘永孚牵头保存整理出版的《三礼注汉制疏证》。从前学习了解先秦政治制度时翻过最为权威的“三礼”之首、郑玄注的《礼记》。刘善泽先生写这部著作就因为“尝病郑注《三礼》所引汉制宿滞沉疑”,于是下功夫“甄采群集,转相发明。析音义,审名实,补缺略,正违失”。我们在湖南师院读书时中文系的台柱子之一王石波教授是刘善泽弟子,石波教授为《三礼注汉制疏证》写有跋文,称其老师著作“取证闳博,比考缜密,一名一物,必求其征。诚治古籍及故训者之师资”,是有益于中国学术的一部大书。王石波先生女儿王小璜是我们大学同学,前年来浏阳时,我忘记了问她“令尊是刘善泽先生的得意门生,我们那时候怎么只晓得石波先生是著名的外国文学教授呢”?那个时代教授的学问底子真是不能不让人折服啊。(2821年4月18日《湖外诗人第一刘》

上世纪七十年代末我们读高中准备参加停了十年刚刚恢复不久的高考时,政治课中有个极重要的知识点便是党内十次路线斗争。第四次路线斗争错误的一方就是罗章龙的分裂主义路线。罗章龙这个负面符号由此刻进了我心里。只是那时还不晓得这个分裂路线的“坏头头”是我们浏阳人。上了大学,那时候有一门公共课叫做现代革命史(实际上就是一九四九年中共党史)。记得上课的是一位女教授,很负责,上课很有激情。那个时候我们的大学教育还是以传授特定的知识(特定的知识有些是错误的,比如把账全算在个人头上的所谓路线斗争的提法后来就被抛弃了)为目标,而不是着力培育学生的批判性思维。但是,七十年代末八十年代初那个时候的大学生已经开始学会独立思考了。对着讲义听完女教授讲在上海召开的六届四中全会那一节,我就犯糊涂了。(2022年10月18日《冥冥之中的说不清道不明》

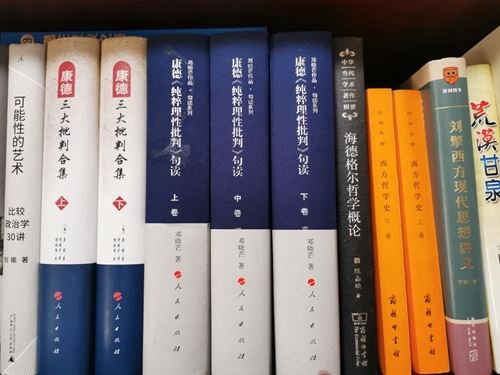

我从学校改行后,第一个工作岗位是政府经济研究室主任。实际就是做文秘工作,主要的任务是调查研究、起草重要文稿。为了做好工作,我经常向茂荣和卧云两位老同学请教。茂荣是高中同学。卧云是大学同学。他们一位在省会长沙,一位在四川成都。很巧的是,没有任何交集的他们几乎在同一时段强烈建议我读点西方哲学。我自认为是阅读爱好者。他们俩的建议对我而言却真的是“哪壶不开提哪壶”。茂荣和卧云都安慰我没基础并无妨碍,关键是要点毅力。茂荣说可以从容易懂的一家读起,比如马克思·韦伯,再往上溯。卧云要我先了解一下西方哲学史,再下点蛮力从康德的三大批判钻进去。两位同学都知道我从前读书完全是凭兴趣读点耍书,他们都担心我将他们的强烈建议置若罔闻,于是先后从成都、长沙给我寄来了黑格尔的四卷本的《哲学史讲演录》和马克思·韦伯的《新教伦理与资本主义精神》,电话里还说到时要跟我讨论一些问题。这自然是逼鸭子上架的搞法。我不知道在两位老同学的指引下,死啃了好长一段时间的西方哲学后,对当时自己做好本职工作是否起过些许积极作用。但仔细想想,从一个新的视角明白了现代社会的来路,从而懂得坚守价值底线,坚持独立思考,对人对事对理论不盲从迷信,这对于我能以一种比较认真的工作状态和相对洒脱的生活姿态在行政上安然“混”过将近三十年时光应该是构成了一个比较牢靠的心智支持系统。我甚至可以确信无疑,这次被两位同学逼出来的跨界阅读对于我的人生具有点亮了一盏心灯开启一个精神世界的意义。(作者:吴震 编辑:汤伟 责编:韩同瑞)

海报分享

海报分享